La puissance extraite du vent varie

avec le cube de sa vitesse;

- la vitesse des vents est variable, mais

les exigences du réseau électrique imposent une stabilité

du courant produit: voilà qui pose de grands défis aux

concepteurs d'éoliennes;

- de fréquentes turbulences des

vents créent des variations brutales et importantes des forces

exercées sur les pales;

- la difficulté à prévoir

des coups de vent oblige les fabricants à surdimensionner les

structures;

- la foudre, la salinité et l'humidité

de l'air, les vents de sable, le verglas, les grands froids ou les

grosses chaleurs, constituent des menaces supplémentaires à

la fiabilité des éoliennes.

- le branchement au réseau est

toujours une opération délicate car les grands distributeurs

nationaux exigent qu'on ne perturbe pas la qualité de leur

réseau. La régulation (synchronisme, puissance) et la

protection du réseau nécessitent des équipements

coûteux;

- on pourrait penser que l'éolien

est tout à fait indiqué pour les régions isolées,

alimentées seulement avec des centrales diesel. Malheureusement

la technologie pour réguler le couplage éolien-diesel

est chère et insuffisamment fiable.

Une grande éolienne, de type 750

kW démarre avec des vitesses de vent de l'ordre de 3 à

4 m/s et doit être arrêtée, par sécurité,

lorsque le vent atteint 25 m/s (95 kM/h).

Parce qu'elle est aléatoire, l'énergie

éolienne est toujours complémentaire. Son stockage est

à peu près impossible, sauf pour les toutes petites puissances.

La nouvelle technologie des piles à combustibles ouvre de nouvelles

perspectives. Le mieux que l'on puisse faire est d'utiliser l'électricité

produit quand il arrive. Mais dans certains pays, il y a heureusement

correspondance entre la saison des vents et celle où la consommation

est plus forte.

Retour

au menu...

Le

Moyeu Le

Moyeu

Il supporte les pales. Lorsqu'elles sont

à pas variable, il comporte un mécanisme complexe pour

faire varier l'angle d'attaque simultanément. En réalité,

les fabricants peuvent aussi devoir ajuster l'angle des pales fixes,

aussi on prévoit toujours une façon de corriger l'installation

des pales.

Retour

au menu...

Le

Rotor et ses pales

Composante

cruciale de l'éolienne. Il existe très peu de fabricants

dans le monde capables de construire ces pales qui sont maintenant en

fibre de verre et en fibre de carbone. Elles sont tellement longues

(30 à 40 mètres) qu'il faut des convois exceptionnels

pour transporter ces ailes géantes. Le nombre de pales est plutôt

fonction de l'apparence visuelle: on préfère les tri-pales.

Mais une éolienne monopale est tout à fait performante. Composante

cruciale de l'éolienne. Il existe très peu de fabricants

dans le monde capables de construire ces pales qui sont maintenant en

fibre de verre et en fibre de carbone. Elles sont tellement longues

(30 à 40 mètres) qu'il faut des convois exceptionnels

pour transporter ces ailes géantes. Le nombre de pales est plutôt

fonction de l'apparence visuelle: on préfère les tri-pales.

Mais une éolienne monopale est tout à fait performante.

Les rotors multipales procurent un couple

élevé au démarrage mais sont peu efficaces par

vent forts.

Le pas

variable est le système le plus efficace car il permet une

régulation constante et presque parfaite de la rotation du générateur

en bout de ligne. Mais c'est un dispositif complexe, qui exige davantage

d'entretien. Le pas

variable est le système le plus efficace car il permet une

régulation constante et presque parfaite de la rotation du générateur

en bout de ligne. Mais c'est un dispositif complexe, qui exige davantage

d'entretien.

On préfère donc souvent ne

pas avoir à modifier l'angle des pales, quitte à perdre

un peu en efficacité, au démarrage et dans les grandes

vitesses de vent. La conception de ces pales est très particulière

car elles doivent "décrocher" quand le vent atteint une certaine

vitesse. C'est l'effet Stall" Grâce à sa forme, la pale

ne peut plus accélérer même si le vent augmente.

Contrairement

à une première impression souvent répandue, une

pale s'use dans le vent à cause du frottement avec les particules

de poussière, de sable ou de glace. Il est rare que la durée

de vie d'un jeu de pales dépasse une quinzaine d'années

pour une éolienne régulièrement en fonction. Mais

ceci varie évidemment avec la hauteur de l'éolienne et

son environnement. Contrairement

à une première impression souvent répandue, une

pale s'use dans le vent à cause du frottement avec les particules

de poussière, de sable ou de glace. Il est rare que la durée

de vie d'un jeu de pales dépasse une quinzaine d'années

pour une éolienne régulièrement en fonction. Mais

ceci varie évidemment avec la hauteur de l'éolienne et

son environnement.

Retour

au menu...

L'arbre L'arbre

Pièce imposante car elle subit des

efforts élevés. Entre le rotor et la boite de vitesse,

c'est l'arbre lent. L'arbre rapide rejoint le multiplicateur à

la génératrice. Pour les éoliennes sans engrenage,

il n'y a qu'un arbre unique.

Retour

au menu...

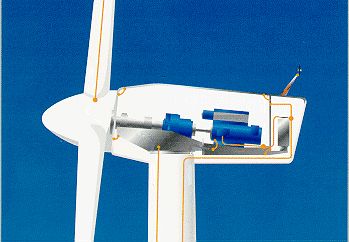

Le

chassis et la coquille de la nacelle Le

chassis et la coquille de la nacelle

Véritable salle des machines perchée

en hauteur. Elle renferme tous les instruments qui permettent à

l'éolienne de fonctionner automatiquement. Sur les grandes éoliennes,

la nacelle est trop lourde pour être orientée dans le vent

par une dérive. C'est donc l'automate qui ordonne à un

servo-moteur de modifier la direction de la nacelle en fonction de l'indication

du vent reçue de l'anémomètre situé sur

le toit de l'éolienne.

Retour

au menu...

La

boite de vitesse ou multiplicateur

Un

mal nécessaire car beaucoup voudraient l'éliminer. C'est

qu'il s'agit d'une composante lourde et coûteuse. Elle permet

toutefois d'avoir un rotor tournant lentement (30 à40 tours/min)

et de se coupler à un générateur de série,

donc peu cher, qui tourne lui 40 à 50 fois plus vite ! Dans les

pays froids on doit réchauffer ces grosses boites d'engrenages. Un

mal nécessaire car beaucoup voudraient l'éliminer. C'est

qu'il s'agit d'une composante lourde et coûteuse. Elle permet

toutefois d'avoir un rotor tournant lentement (30 à40 tours/min)

et de se coupler à un générateur de série,

donc peu cher, qui tourne lui 40 à 50 fois plus vite ! Dans les

pays froids on doit réchauffer ces grosses boites d'engrenages.

Dans les grandes éoliennes, deux

fabricants seulement , l'allemand Ebnercon et le français Jeumont

Industrie, réalisent des turbines "à attaque directe",

c'est à dire que le rotor entraîne directement une génératrice

spéciale. La taille de cet alternateur est énorme.

La plupart des petites

éoliennes de moins de 15 kW n'ont pas de boite de vitesse.

Retour

au menu...

Freinage

et sécurité

C'est un élément essentiel

de la survie d'une éolienne. La plupart des accidents sont venus

d'un sous-freinage de ces machines. On cherche donc à installer

sur une éolienne au moins deux systèmes de freinage, parmi

les suivants:

SYSTÈME DE CONTRÔLE

PAR FORCE CENTRIFUGE

On le retrouve, par exemple, dans les éoliennes

de Vergnet ou celles d'Électro Vent. Lorsque la

vitesse augmente, deux masses tendent à s'écarter du centre

et orientent des freins aérodynamiques qui ralentissent considérablement

la rotation. Un tel dispositif doit néanmoins être bien

calibré pour être efficace et devrait sans doute se limiter

à des usages dans des régions (ou à des saisons),

tempérées/chaudes.

REGULATION

ET FREINAGE PAR GOUVERNAIL ARTICULÉ REGULATION

ET FREINAGE PAR GOUVERNAIL ARTICULÉ

À partir d'un certain niveau de

vent, jugé excessif pour la sécurité mécanique

de l'éolienne, le gouvernail se replie progressivement et automatiquement

en travers de l'axe du vent. Non seulement il freine l'écoulement,

ralentissant la vitesse, mais il détourne l'éolienne de

la perpendiculaire au vent. Celle-ci devient alors de moins en moins

efficace et sa vitesse ne peut augmenter même si le vent force.

REGULATION ET FREINAGE PAR BASCULEMENT

DE L'ÉOLIENNE SUR LE DOS

Variante du précédent puisqu'il

consiste à sortir le rotor du lit du vent. Plus le vent force

sur le rotor, plus il comprime un ressort qui tenait la tête de

l'éolienne verticale. Par très grands vents, la nacelle

se couche. Ce mécanisme n'est possible que sur de petites éoliennes

et il crée, comme l'autre, des efforts irréguliers sur

les pales.

RÉGULATION AÉRODYNAMIQUE SUR

LES PALES

Le pas variable permet de mettre les pales

en drapeau, ce qui arrête l'éolienne et la protège

des grands vents. Le pas fixe utilise l'effet Stall pour empécher

la pale d'accélérer, ce qui revient à agir comme

un frein. Enfin on peut installer des "flaps" ou aéro-freins

sur les ^pales qui sont des volets ouvrant automatiquement si quelquechose

ne va pas (vitesse excessive, problème décelé sur

l'éolienne)

ARRÊT PAR FREIN À DISQUE

AUTOMATIQUE

Un détecteur de vitesse déclenche,

à un certain seuil prédéterminé, un mécanisme

automatique d'arrêt complet de l'éolienne. Il ne s'agit

plus d'un système de ralentissement, mais bien d'un stoppage

complet. Lorsque le vent baisse d'intensité, le frein est relâché

et l'éolienne est de nouveau libérée. Ces arrêts

peuvent aussi être déclenchés lorsque l'automate

détecte un problème de réseau.

Les

éoliennes à pas fixe et régulation stall comportent

souvent deux freins à disque …. par sécurité. Les

éoliennes à pas fixe et régulation stall comportent

souvent deux freins à disque …. par sécurité.

Retour

au menu..

Le

générateur

C'est un alternateur. Les plus simples

et robustes sont des générateurs à induction, mais

il faut alors contrôler leur excitation par des condensateurs

ou les relier au réseau, ce qui n'est pas facile. On doit essayer

de stabiliser la vitesse de ces moteurs asynchrones près de leur

puissance nominale (vers 1800 tours) pour avoir en bout de ligne une

fréquence et une tension régulières. Voilà

pourquoi certains fabricants installent 2 génératrices,

l'une exploitant les basses vitesses de vent, l'autre pour les hautes

vitesses. C'est un alternateur. Les plus simples

et robustes sont des générateurs à induction, mais

il faut alors contrôler leur excitation par des condensateurs

ou les relier au réseau, ce qui n'est pas facile. On doit essayer

de stabiliser la vitesse de ces moteurs asynchrones près de leur

puissance nominale (vers 1800 tours) pour avoir en bout de ligne une

fréquence et une tension régulières. Voilà

pourquoi certains fabricants installent 2 génératrices,

l'une exploitant les basses vitesses de vent, l'autre pour les hautes

vitesses.

On

peut utiliser une génératrice auto-excitée: un

moteur synchrone à aimants permanents. Plus facile à gérer,

ce type d'alternateur est plus cher et comporte de nombreuses pièces

mécaniques. On

peut utiliser une génératrice auto-excitée: un

moteur synchrone à aimants permanents. Plus facile à gérer,

ce type d'alternateur est plus cher et comporte de nombreuses pièces

mécaniques.

Enfin, l'avenir pourrait bien se situer

dans les génératrices à basse vitesse car elles

suppriment tout recours à un multiplicateur. La nouvelle génératrice

discoïde de Jeumont-Industrie est une innovation majeure car elle

réduit la taille, normalement imposante, de ces alternateurs

multipôles. Toutefois, le courant produit doit passer par un onduleur

de grande puissance. Il s'agit là aussi d'une technologie de

pointe.

Ces équipements peuvent nécessiter

un système de refroidissement liquide, ce qui leur permet d'avoir

une taille plus réduite.

Retour

au menu...

Le

mât ou tour

Pour les

petites éoliennes, la solution la moins coûteuse est un

tuyau en sections qui se trouve amplement haubané. La dimension

du tuyau d'acier est surtout fonction du poids de l'éolienne,

car ce sont les haubans qui assurent la stabilité de l'ensemble.

Plus il y a de haubans et de structure porteuse, plus le bruit est élevé

dans les grands vents. Pour les

petites éoliennes, la solution la moins coûteuse est un

tuyau en sections qui se trouve amplement haubané. La dimension

du tuyau d'acier est surtout fonction du poids de l'éolienne,

car ce sont les haubans qui assurent la stabilité de l'ensemble.

Plus il y a de haubans et de structure porteuse, plus le bruit est élevé

dans les grands vents.

Les tours en treillis sont les moins chères,

mais souvent mal acceptées. Attention aux enfants qui ont tendance

à y grimper. Les tours en treillis sont les moins chères,

mais souvent mal acceptées. Attention aux enfants qui ont tendance

à y grimper.

L'autre

alternative est une

tour autoportante, tubulaire et conique. Aucun hauban n'est

alors nécessaire, c'est beaucoup plus élégant,

mais le prix d'une telle tour peut atteindre trois ou quatre fois celui

d'un pylône haubané. La solidité de la fondation

deviendra un élément important. C'est la solution pour

les grandes éoliennes.

Retour

au menu...

La

fondation

Avec

ses 400 tonnes de ciment et de fer d'armature, c'est un élément

important d'une grande éolienne. La forme est ronde ou carrée

mais peut aussi être en étoile pour réduire l'usage

du ciment. Avec

ses 400 tonnes de ciment et de fer d'armature, c'est un élément

important d'une grande éolienne. La forme est ronde ou carrée

mais peut aussi être en étoile pour réduire l'usage

du ciment.

La mise à la terre doit être

très bien faite. Dans certains parcs d'éoliennes on les

relie toutes par des câbles de masse sous-terrains.

Le transformateur est situé dans

le pied de tour ou juste à côté.

Retour

au menu...

Durée

de vie et entretien Durée

de vie et entretien

Une éolienne moderne

peut produire de l'énergie pendant 25 ans. Il est possible que son générateur

et son rotor aient à être remplacés une fois durant cette période.

Retour

au menu...

Les capacités d'adaptation des

turbines éoliennes aux conditions climatiques arctiques ou montagneuses

ne sont pas suffisantes, malgré les

prétentions de certains fabricants. De multiples problèmes doivent encore

être solutionnés : Les capacités d'adaptation des

turbines éoliennes aux conditions climatiques arctiques ou montagneuses

ne sont pas suffisantes, malgré les

prétentions de certains fabricants. De multiples problèmes doivent encore

être solutionnés :

- résistance

des matériaux

- dégivrage

des pales ;

- fiabilité

des anémomètres par temps froids ou de glace et de neige ;

- réchauffage

de certains composants ou fluides.

|

Retour

au menu...

Voici l'histoire d'une ancêtre qui

vous permettra de comprendre. Sur le bord du Saint-Laurent, au Canada,

la petite ville de Cap-Chat possède l'une des plus grandes éoliennes

jamais construite. Avec ses 110 mètres de haut, cette gigantesque

éolienne se dresse comme un édifice de 30 étages.

Ses pales ressemblent à celles d'un hélicoptère,

mais fixées aux deux extrémités. Il s'agit d'une

éolienne à axe vertical, de type Darrieus. Ce principe

omnidirectionnel a l'avantage de capter les vents d'où qu'ils

viennent, sans nécessiter de mécanisme d'orientation.

Des haubans de très fort calibre la retiennent par le sommet..

L'éolienne est si lourde qu'il faut un moteur électrique

pour lancer sa rotation. Même des vents forts ne suffisent pas

à la faire démarrer ! Sa puissance de 4 MW est énorme,

et elle peut alimenter jusqu'à 800 maisons . Le générateur

est à la base de l'éolienne. C'est le gros avantage de

ce type de machine et c'est ce qui a rendu possible la conception d'un

tel monstre. À titre de comparaison, les plus grandes éoliennes

modernes à axe vertical ne dépassent guère 2 MW,

notamment parce qu'il faut hisser une nacelle d'un poids considérable

à une très grande hauteur. Or, ici, " les moteurs

sont par terre ". Voici l'histoire d'une ancêtre qui

vous permettra de comprendre. Sur le bord du Saint-Laurent, au Canada,

la petite ville de Cap-Chat possède l'une des plus grandes éoliennes

jamais construite. Avec ses 110 mètres de haut, cette gigantesque

éolienne se dresse comme un édifice de 30 étages.

Ses pales ressemblent à celles d'un hélicoptère,

mais fixées aux deux extrémités. Il s'agit d'une

éolienne à axe vertical, de type Darrieus. Ce principe

omnidirectionnel a l'avantage de capter les vents d'où qu'ils

viennent, sans nécessiter de mécanisme d'orientation.

Des haubans de très fort calibre la retiennent par le sommet..

L'éolienne est si lourde qu'il faut un moteur électrique

pour lancer sa rotation. Même des vents forts ne suffisent pas

à la faire démarrer ! Sa puissance de 4 MW est énorme,

et elle peut alimenter jusqu'à 800 maisons . Le générateur

est à la base de l'éolienne. C'est le gros avantage de

ce type de machine et c'est ce qui a rendu possible la conception d'un

tel monstre. À titre de comparaison, les plus grandes éoliennes

modernes à axe vertical ne dépassent guère 2 MW,

notamment parce qu'il faut hisser une nacelle d'un poids considérable

à une très grande hauteur. Or, ici, " les moteurs

sont par terre ".

Construite

en 1983 dans le cadre d'un vaste projet de recherche et développement,

immobilisée en 1992 à la suite d'un coup de vent imprévisible,

le roulement à bille de sa base est maintenant détérioré,

probablement par les vibrations de l'axe et le poids énorme qui

repose sur lui. L'éolienne reste le symbole du développement

de cette nouvelle forme d'énergie au Québec, et Cap-Chat,

la capitale de l'énergie éolienne dans cette partie du

Canada. De nombreux visiteurs se présentent chaque année

au centre d'interprétation où l'on diffuse de l'information

technique sur les éoliennes. Construite

en 1983 dans le cadre d'un vaste projet de recherche et développement,

immobilisée en 1992 à la suite d'un coup de vent imprévisible,

le roulement à bille de sa base est maintenant détérioré,

probablement par les vibrations de l'axe et le poids énorme qui

repose sur lui. L'éolienne reste le symbole du développement

de cette nouvelle forme d'énergie au Québec, et Cap-Chat,

la capitale de l'énergie éolienne dans cette partie du

Canada. De nombreux visiteurs se présentent chaque année

au centre d'interprétation où l'on diffuse de l'information

technique sur les éoliennes.

Avec la faillite du dernier fabricant,

Flowind (USA) es éoliennes à axe vertical ne sont pratiquement

plus fabriquées aujourd'hui, mais elles feront encore rêver

longtemps les ingénieurs car leur simplicité est attrayante.

|

Voici l'histoire d'une ancêtre qui

vous permettra de comprendre. Sur le bord du Saint-Laurent, au Canada,

la petite ville de Cap-Chat possède l'une des plus grandes éoliennes

jamais construite. Avec ses 110 mètres de haut, cette gigantesque

éolienne se dresse comme un édifice de 30 étages.

Ses pales ressemblent à celles d'un hélicoptère,

mais fixées aux deux extrémités. Il s'agit d'une

éolienne à axe vertical, de type Darrieus. Ce principe

omnidirectionnel a l'avantage de capter les vents d'où qu'ils

viennent, sans nécessiter de mécanisme d'orientation.

Des haubans de très fort calibre la retiennent par le sommet..

L'éolienne est si lourde qu'il faut un moteur électrique

pour lancer sa rotation. Même des vents forts ne suffisent pas

à la faire démarrer ! Sa puissance de 4 MW est énorme,

et elle peut alimenter jusqu'à 800 maisons . Le générateur

est à la base de l'éolienne. C'est le gros avantage de

ce type de machine et c'est ce qui a rendu possible la conception d'un

tel monstre. À titre de comparaison, les plus grandes éoliennes

modernes à axe vertical ne dépassent guère 2 MW,

notamment parce qu'il faut hisser une nacelle d'un poids considérable

à une très grande hauteur. Or, ici, " les moteurs

sont par terre ".

Voici l'histoire d'une ancêtre qui

vous permettra de comprendre. Sur le bord du Saint-Laurent, au Canada,

la petite ville de Cap-Chat possède l'une des plus grandes éoliennes

jamais construite. Avec ses 110 mètres de haut, cette gigantesque

éolienne se dresse comme un édifice de 30 étages.

Ses pales ressemblent à celles d'un hélicoptère,

mais fixées aux deux extrémités. Il s'agit d'une

éolienne à axe vertical, de type Darrieus. Ce principe

omnidirectionnel a l'avantage de capter les vents d'où qu'ils

viennent, sans nécessiter de mécanisme d'orientation.

Des haubans de très fort calibre la retiennent par le sommet..

L'éolienne est si lourde qu'il faut un moteur électrique

pour lancer sa rotation. Même des vents forts ne suffisent pas

à la faire démarrer ! Sa puissance de 4 MW est énorme,

et elle peut alimenter jusqu'à 800 maisons . Le générateur

est à la base de l'éolienne. C'est le gros avantage de

ce type de machine et c'est ce qui a rendu possible la conception d'un

tel monstre. À titre de comparaison, les plus grandes éoliennes

modernes à axe vertical ne dépassent guère 2 MW,

notamment parce qu'il faut hisser une nacelle d'un poids considérable

à une très grande hauteur. Or, ici, " les moteurs

sont par terre ". Construite

en 1983 dans le cadre d'un vaste projet de recherche et développement,

immobilisée en 1992 à la suite d'un coup de vent imprévisible,

le roulement à bille de sa base est maintenant détérioré,

probablement par les vibrations de l'axe et le poids énorme qui

repose sur lui. L'éolienne reste le symbole du développement

de cette nouvelle forme d'énergie au Québec, et Cap-Chat,

la capitale de l'énergie éolienne dans cette partie du

Canada. De nombreux visiteurs se présentent chaque année

au centre d'interprétation où l'on diffuse de l'information

technique sur les éoliennes.

Construite

en 1983 dans le cadre d'un vaste projet de recherche et développement,

immobilisée en 1992 à la suite d'un coup de vent imprévisible,

le roulement à bille de sa base est maintenant détérioré,

probablement par les vibrations de l'axe et le poids énorme qui

repose sur lui. L'éolienne reste le symbole du développement

de cette nouvelle forme d'énergie au Québec, et Cap-Chat,

la capitale de l'énergie éolienne dans cette partie du

Canada. De nombreux visiteurs se présentent chaque année

au centre d'interprétation où l'on diffuse de l'information

technique sur les éoliennes.

Pour

en savoir plus sur les composantes

Pour

en savoir plus sur les composantes

Composante

cruciale de l'éolienne. Il existe très peu de fabricants

dans le monde capables de construire ces pales qui sont maintenant en

fibre de verre et en fibre de carbone. Elles sont tellement longues

(30 à 40 mètres) qu'il faut des convois exceptionnels

pour transporter ces ailes géantes. Le nombre de pales est plutôt

fonction de l'apparence visuelle: on préfère les tri-pales.

Mais une éolienne monopale est tout à fait performante.

Composante

cruciale de l'éolienne. Il existe très peu de fabricants

dans le monde capables de construire ces pales qui sont maintenant en

fibre de verre et en fibre de carbone. Elles sont tellement longues

(30 à 40 mètres) qu'il faut des convois exceptionnels

pour transporter ces ailes géantes. Le nombre de pales est plutôt

fonction de l'apparence visuelle: on préfère les tri-pales.

Mais une éolienne monopale est tout à fait performante. Le

Le  Contrairement

à une première impression souvent répandue, une

pale s'use dans le vent à cause du frottement avec les particules

de poussière, de sable ou de glace. Il est rare que la durée

de vie d'un jeu de pales dépasse une quinzaine d'années

pour une éolienne régulièrement en fonction. Mais

ceci varie évidemment avec la hauteur de l'éolienne et

son environnement.

Contrairement

à une première impression souvent répandue, une

pale s'use dans le vent à cause du frottement avec les particules

de poussière, de sable ou de glace. Il est rare que la durée

de vie d'un jeu de pales dépasse une quinzaine d'années

pour une éolienne régulièrement en fonction. Mais

ceci varie évidemment avec la hauteur de l'éolienne et

son environnement.

Un

mal nécessaire car beaucoup voudraient l'éliminer. C'est

qu'il s'agit d'une composante lourde et coûteuse. Elle permet

toutefois d'avoir un rotor tournant lentement (30 à40 tours/min)

et de se coupler à un générateur de série,

donc peu cher, qui tourne lui 40 à 50 fois plus vite ! Dans les

pays froids on doit réchauffer ces grosses boites d'engrenages.

Un

mal nécessaire car beaucoup voudraient l'éliminer. C'est

qu'il s'agit d'une composante lourde et coûteuse. Elle permet

toutefois d'avoir un rotor tournant lentement (30 à40 tours/min)

et de se coupler à un générateur de série,

donc peu cher, qui tourne lui 40 à 50 fois plus vite ! Dans les

pays froids on doit réchauffer ces grosses boites d'engrenages. REGULATION

ET FREINAGE PAR GOUVERNAIL ARTICULÉ

REGULATION

ET FREINAGE PAR GOUVERNAIL ARTICULÉ

Les

éoliennes à pas fixe et régulation stall comportent

souvent deux freins à disque …. par sécurité.

Les

éoliennes à pas fixe et régulation stall comportent

souvent deux freins à disque …. par sécurité. C'est un alternateur. Les plus simples

et robustes sont des générateurs à induction, mais

il faut alors contrôler leur excitation par des condensateurs

ou les relier au réseau, ce qui n'est pas facile. On doit essayer

de stabiliser la vitesse de ces moteurs asynchrones près de leur

puissance nominale (vers 1800 tours) pour avoir en bout de ligne une

fréquence et une tension régulières. Voilà

pourquoi certains fabricants installent 2 génératrices,

l'une exploitant les basses vitesses de vent, l'autre pour les hautes

vitesses.

C'est un alternateur. Les plus simples

et robustes sont des générateurs à induction, mais

il faut alors contrôler leur excitation par des condensateurs

ou les relier au réseau, ce qui n'est pas facile. On doit essayer

de stabiliser la vitesse de ces moteurs asynchrones près de leur

puissance nominale (vers 1800 tours) pour avoir en bout de ligne une

fréquence et une tension régulières. Voilà

pourquoi certains fabricants installent 2 génératrices,

l'une exploitant les basses vitesses de vent, l'autre pour les hautes

vitesses. On

peut utiliser une génératrice auto-excitée: un

moteur synchrone à aimants permanents. Plus facile à gérer,

ce type d'alternateur est plus cher et comporte de nombreuses pièces

mécaniques.

On

peut utiliser une génératrice auto-excitée: un

moteur synchrone à aimants permanents. Plus facile à gérer,

ce type d'alternateur est plus cher et comporte de nombreuses pièces

mécaniques.  Pour les

petites éoliennes, la solution la moins coûteuse est un

tuyau en sections qui se trouve amplement haubané. La dimension

du tuyau d'acier est surtout fonction du poids de l'éolienne,

car ce sont les haubans qui assurent la stabilité de l'ensemble.

Plus il y a de haubans et de structure porteuse, plus le bruit est élevé

dans les grands vents.

Pour les

petites éoliennes, la solution la moins coûteuse est un

tuyau en sections qui se trouve amplement haubané. La dimension

du tuyau d'acier est surtout fonction du poids de l'éolienne,

car ce sont les haubans qui assurent la stabilité de l'ensemble.

Plus il y a de haubans et de structure porteuse, plus le bruit est élevé

dans les grands vents.  Les tours en treillis sont les moins chères,

mais souvent mal acceptées. Attention aux enfants qui ont tendance

à y grimper.

Les tours en treillis sont les moins chères,

mais souvent mal acceptées. Attention aux enfants qui ont tendance

à y grimper. Avec

ses 400 tonnes de ciment et de fer d'armature, c'est un élément

important d'une grande éolienne. La forme est ronde ou carrée

mais peut aussi être en étoile pour réduire l'usage

du ciment.

Avec

ses 400 tonnes de ciment et de fer d'armature, c'est un élément

important d'une grande éolienne. La forme est ronde ou carrée

mais peut aussi être en étoile pour réduire l'usage

du ciment. Durée

de vie et entretien

Durée

de vie et entretien Les capacités d'adaptation des

turbines éoliennes aux conditions climatiques arctiques ou montagneuses

ne sont pas suffisantes, malgré les

prétentions de certains fabricants. De multiples problèmes doivent encore

être solutionnés :

Les capacités d'adaptation des

turbines éoliennes aux conditions climatiques arctiques ou montagneuses

ne sont pas suffisantes, malgré les

prétentions de certains fabricants. De multiples problèmes doivent encore

être solutionnés :